日冕物质抛射(CME)是从太阳抛入行星际空间的大尺度等离子体团,是太阳系内最大尺度的能量释放活动,也是灾害性空间天气的主要驱动源。当CME到达地球时,会对地面以及太空的设施造成损坏,产生大量经济损失。因此,了解CME在日冕以及行星际的传播过程,研究其动力学特征,以避免CME带来的灾害性影响,是空间物理和空间天气领域关注的重要课题。

太阳和太阳风层探测器(SOHO)上搭载的大角度和光谱日冕仪(LASCO)在过去的20年里提供了大量CME的观测数据。基于这些数据,美国国家航空航天局协同数据分析工作组(NASA CDAW)数据中心的研究人员手工整理了自1996年至今的CME观测目录,详细记录每一次CME事件的位置角、角宽度等物理量。但手工识别费时费力,包含计算机辅助CME追踪系统(CACTus)、太阳爆发事件检测系统(SEEDS)、日冕图像批量处理平台(CORIMP)、瞬变事件自动识别与太阳活动综合分析系统(ARTEMIS)在内的自动识别方法应运而生。但这些方法都基于单视角日冕仪的观测数据,由于投影效应,可能无法获得准确的CME三维运动特征。因此,基于双视角日冕仪观测数据对CME进行三维重建就变得尤为重要。

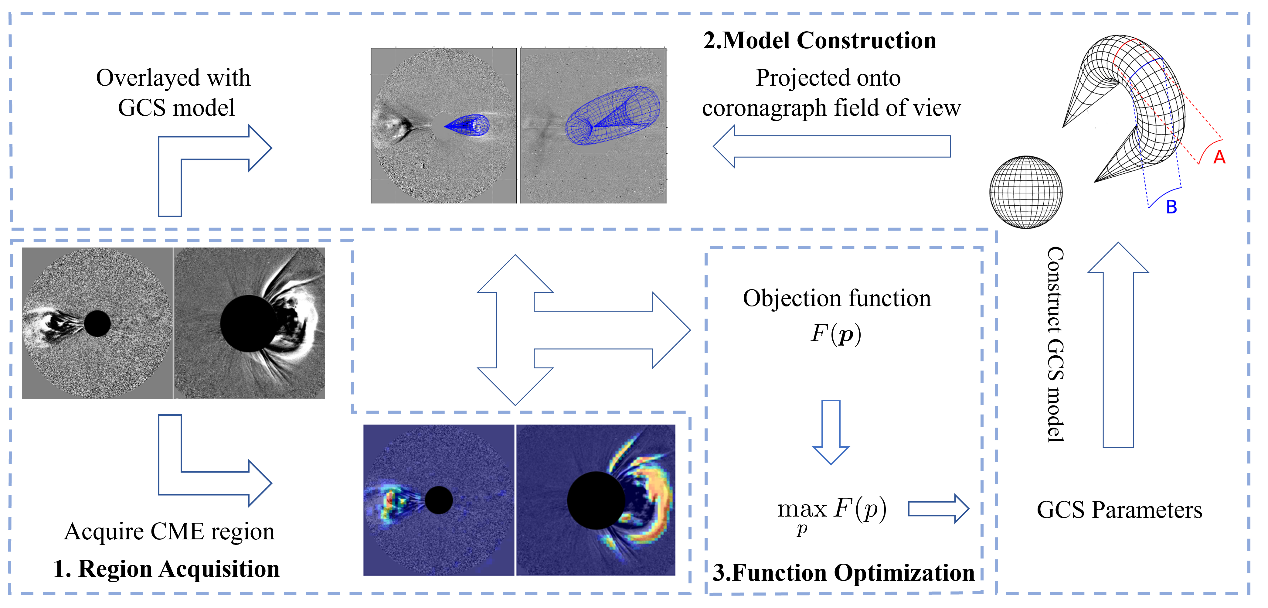

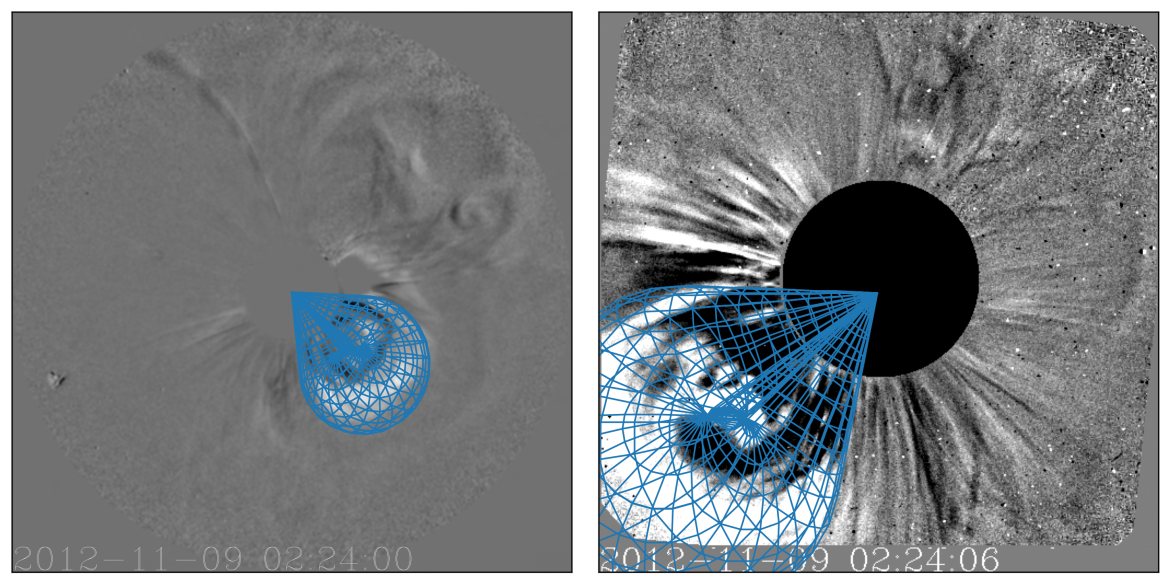

中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室沈芳研究员团队首次提出了一种基于双视角日冕仪观测数据和机器学习技术的CME自动三维重建方法。该方法首先通过卷积神经网络特征提取、主成分分析和最大类间方差等算法准确定位双视角日冕仪观测图像中出现的CME,再构造目标函数衡量CME二维投影和位置图像之间相似度。将CME的自动三维重建转换为目标函数最优化问题,最后利用差分进化算法求解该问题并获得最优的CME参数。随后,他们又使用该方法拟合了接近97个CME事件,构建了一个CME数据集,对CME的三维和二维参数进行了统计分析。统计结果表明,相比于利用双视角数据进行CME三维重建所获得的参数,基于二维观测所获得CME参数可能存在由投影效应导致的误差。

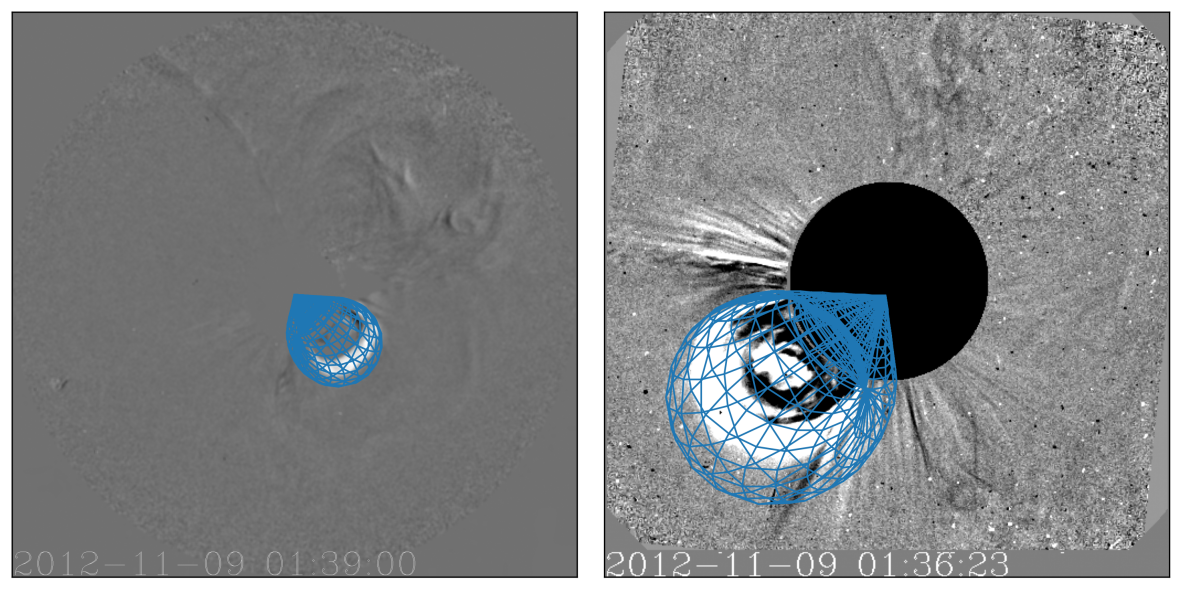

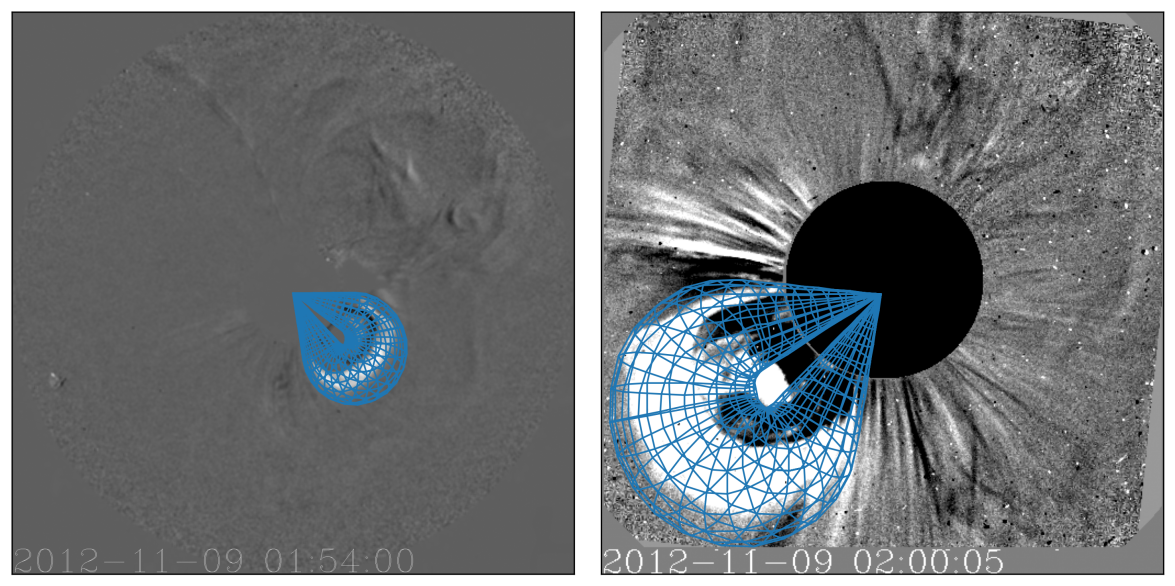

相比于传统方法,该方法最大的特点就是能够自动完成CME的三维重建,而不需要研究人员手动比对特征并调整参数。其次,该方法自动重建的CME三维结构较为贴合日冕仪的图像观测,表明团队提出的方法能够较为准确地重建CME三维结构。该方法可用于快速给定CME行星际传播过程数值模拟所需的初始参数,以及CME到达时间预测等工作中,未来还可进一步应用于太阳极轨、L5点等卫星日冕仪数据,促进CME多角度观测研究,提高预报精度。

该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、空间中心攀登计划等项目的联合资助。相关论文已发表于国际SCI期刊The Astrophysical Journal Supplemental Series上,第一作者是中国科学院国家空间科学中心博士研究生林荣沛,通讯作者是杨易副研究员和沈芳研究员,合作者还包括捷克查理大学的Gilbert Pi博士等。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/adf433

图1. CME自动三维重建方法流程示意图

图2. 2012年11月9日CME事件在双视角下的自动三维重建结果

(供稿:天气室)