探明月表水的分布与储存机制,是理解月表物质演化、资源分布乃至未来利用的基石。遥感光谱观测和月壤样品分析均表明,太阳风注入的氢(H)是月表水的一个重要来源。对嫦娥五号月壤样品中硅酸盐相(橄榄石、辉石、长石和玻璃)的氢元素(H)及其同位素(D/H)分析显示,太阳风来源H在这些颗粒的太空风化层中富集,并发现各类硅酸盐矿物表层水含量相似。另外,由于五号月壤 来源纬度高,它的水含量明显高于低纬度的阿波罗样品。然而,近期的遥感光谱研究显示,月表水含量的分布和变化很可能与月表钛含量也相关:低钛区域的含水量通常高于高钛月海玄武岩区域,且富钛区域的OH/H2O表现出更为显著的日变化特征。但也有研究指出,在部分月海区域,水含量异常与钛含量并无直接关联。针对上述争议,中国科学院国家空间科学中心与中国科学院地质与地球物理研究所联合团队对申请到的嫦娥五号月壤中的钛铁矿颗粒开展了水含量和H同位素的分析,并对其风化层的微观结构进行了研究。

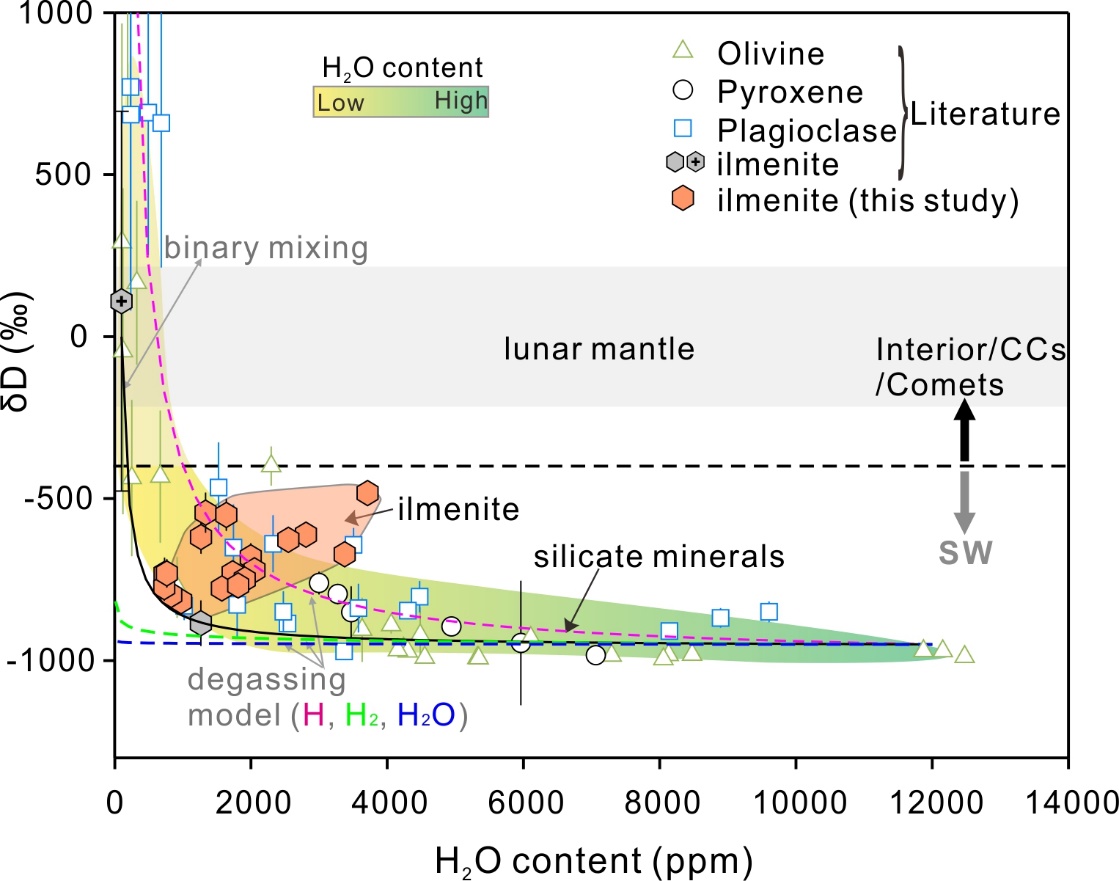

联合团队采用纳米离子探针-透射电镜分析技术,对嫦娥五号月壤中挑选出的11个钛铁矿颗粒(样品编号:CE5C1000YJFM00404和CE5C0600YJFM00503)进行了系统分析。结果显示,钛铁矿颗粒表层约100 nm的风化层中水含量为730-3700 ppm,δD值为-884~-482‰,指示颗粒表层的水主要来源于太阳风注入。然而,在这些分析的钛铁矿中,未发现类似于硅酸盐相物质中发现的极高水含量(6000ppm至>10000 ppm),且其δD值也明显偏高(图1)。

图1 月壤中钛铁矿和硅酸盐相的水含量与δD分布图

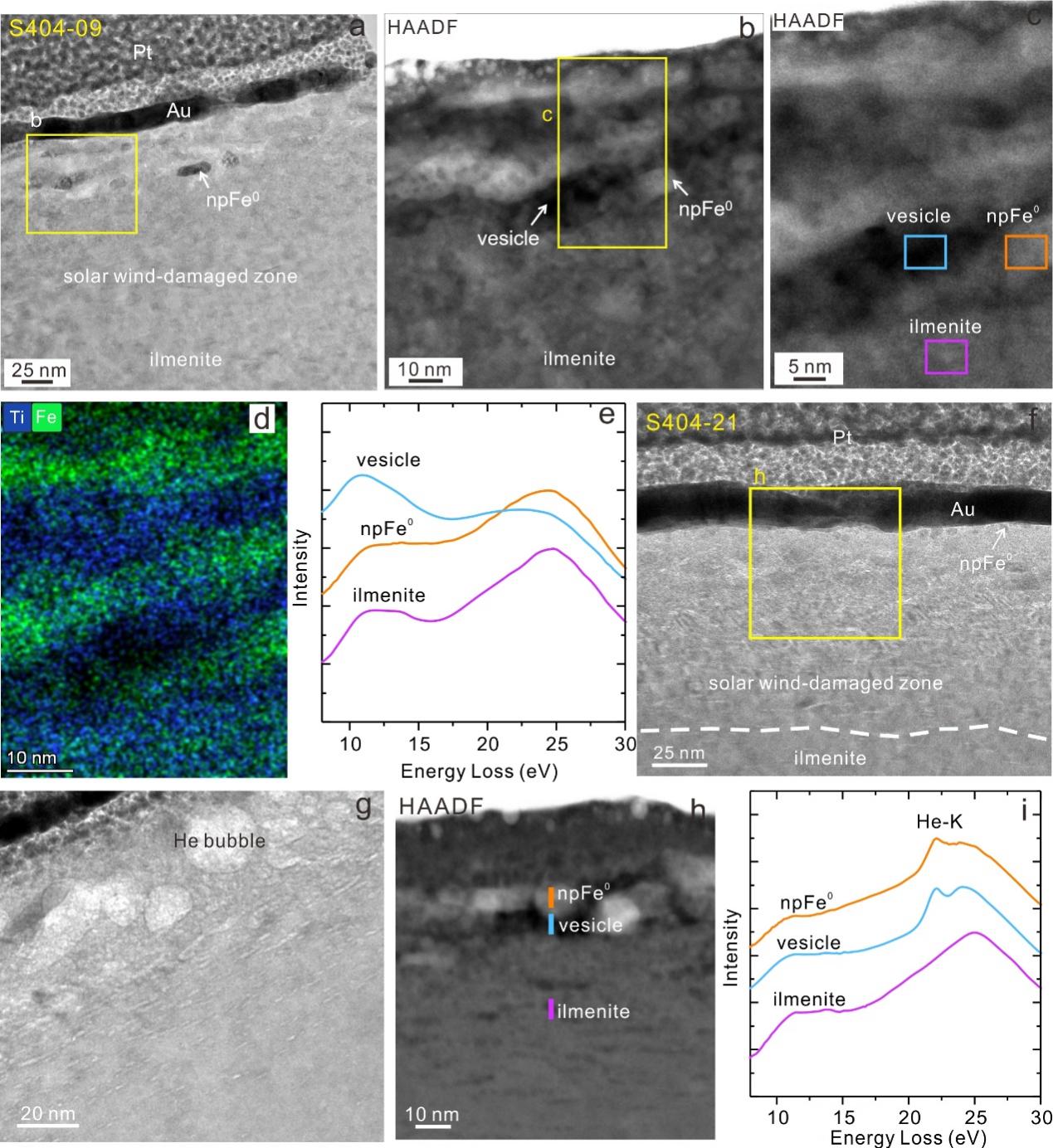

在微观结构方面,钛铁矿的太空风化层可见明显的出晶格缺陷、囊泡以及纳米金属铁的形成。值得注意的是,钛铁矿风化层中的囊泡结构发育程度显著高于硅酸盐矿物(图2)。EELS分析在囊泡中探测到了He,但没有发现H、OH和H2O。此外,基于太阳耀斑径迹密度,估算的钛铁矿暴露年龄约为0.03至1.57 Myr,与硅酸盐矿物的暴露年龄(~0.12至1.95 Myr)相当,表明它们的暴露时间基本一致。因此,钛铁矿风化层中相对较低的水含量和较高的δD值并非由暴露时间差异导致。结合前人的离子注入实验结果,在相同D离子注入条件下,钛铁矿表层可达到与硅酸盐相近的D含量。基于此,研究团队提出,钛铁矿颗粒表层在太阳风辐照下能够形成与硅酸盐相相当的水含量,但其形成的水更易发生扩散丢失,从而导致钛铁矿表层保存的水含量偏低。这一机制也与钛铁矿风化层中囊泡结构更为发育的微观特征相吻合。

图2 钛铁矿颗粒太空风化层的微观结构特征

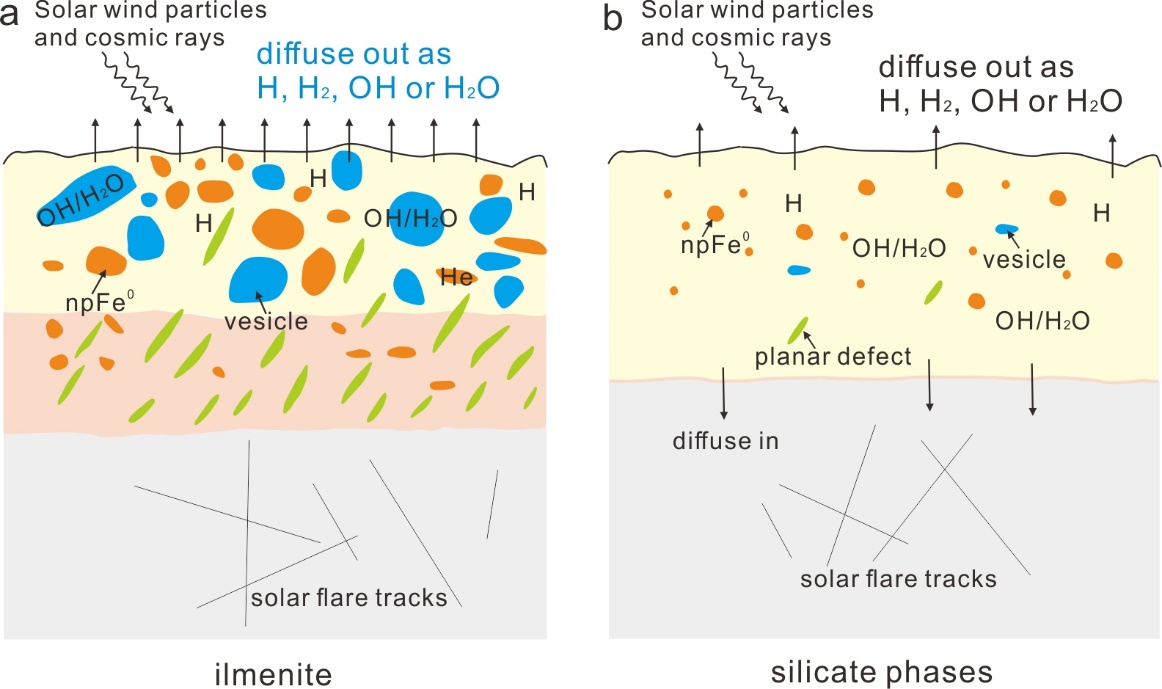

联合团队进一步提出,钛铁矿和硅酸盐矿物在水含量和H同位素组成上的差异很可能与其晶体结构有关。钛铁矿中的Fe-O和Ti-O键能低于硅酸盐矿物中的Si-O键,使其更容易与太阳风注入的H发生反应形成OH/H2O,同时促进纳米金属铁的形成。月壤颗粒风化层中广泛发育的囊泡结构是太阳风辐照作用的另一重要微观结构特征。太阳风注入的H和He会在囊泡中富集,当囊泡内部气压超过某一临界阈值时,反而会加速捕获H的逃逸。此外,月表频繁的温度变化、微陨石撞击以及太阳风溅射等过程,也会进一步促进钛铁矿中生成的水的丢失,导致其难以稳定保存(图3)。

图3 钛铁矿和硅酸盐矿物太空风化层中太阳风H的注入、迁移与逸出示意图

本研究首次阐明了钛铁矿月壤颗粒在月表水的分布和储存中扮演的双重作用。一方面,钛铁矿能够通过与太阳风的高效相互作用,促进太阳风H向水的转化;另一方面,受其晶体结构特性限制,钛铁矿风化层中生成的水难以长期稳定保存。该发现不仅为解释遥感观测中月球富钛区域水的显著日变化现象提供了可能的矿物学机制,同时也为未来以钛铁矿为主要对象的月球原位资源开发提供了重要科学依据。。

上述研究成果发表于国际学术期刊Nature Communications上。该成果由中国科学院国家空间科学中心和中国科学院地质与地球物理研究所共同完成,中国科学院国家空间科学中心徐于晨副研究员和中国科学院地质与地球物理研究所单丽宇博士研究生为共同第一作者,通讯作者是中国科学院地质与地球物理研究所田恒次研究员。论文信息为:徐于晨#,单丽宇#,田恒次*,郝佳龙,林杨挺,Christian Wöhler,谷立新,郭壮,李瑞瑛,张天馨,杨蔚,刘洋,唐旭,芶盛,贺怀宇,邹永廖,李献华. Widespread ilmenite contributions to the surface water cycle in lunar Procellarum KREEP Terrane. Nature Communications, 2025. DOI: 10.1038/s41467-025-62914-4。该研究得到国家自然科学基金、中国科学院青促会人才项目、中国科学院地质与地球物理研究所重点部署项目、国家重点研究计划、中国科学院重点部署项目和中国科学院国家空间科学中心攀登计划等的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62914-4

(供稿:天气室)