氢原子(H)在中间层顶区域的光化学过程和能量收支中扮演着至关重要的角色。它主要由水汽光解产生,并与臭氧(O3)发生放热反应,生成激发态OH*分子,产生气辉并释放大量能量。该过程是中间层顶区域最重要的化学加热机制之一。然而,由于氢原子密度极低且缺乏永久偶极矩,其直接探测极为困难。迄今为止,全球仅有一次火箭原位测量结果。目前关于氢原子的研究主要依赖于利用OH气辉辐射进行间接反演,但不同卫星仪器和模型反演得到的数据产品之间差异可达30%以上,因此迫切需要新的可靠数据进行交叉验证和对比研究。

近日,中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室博士生吴晓林、朱亚军研究员及其合作者,利用欧洲Envisat卫星搭载的SCIAMACHY仪器观测的OH气辉光谱数据,反演获得了一组新的夜间氢原子数据集,并首次系统性剖析了不同数据产品之间存在显著差异的成因,为深入理解地球中间层顶区域的化学过程和能量收支提供了重要参考。

研究团队选择了OH(9-6)波段进行反演,其独特优势在于:OH分子v=9能级几乎完全由氢原子与臭氧的直接反应产生。因此,通过OH(v=9)辐射反演氢原子浓度时,所依赖的化学与光谱学参数最少,从而减少了反演过程中引入的不确定度。

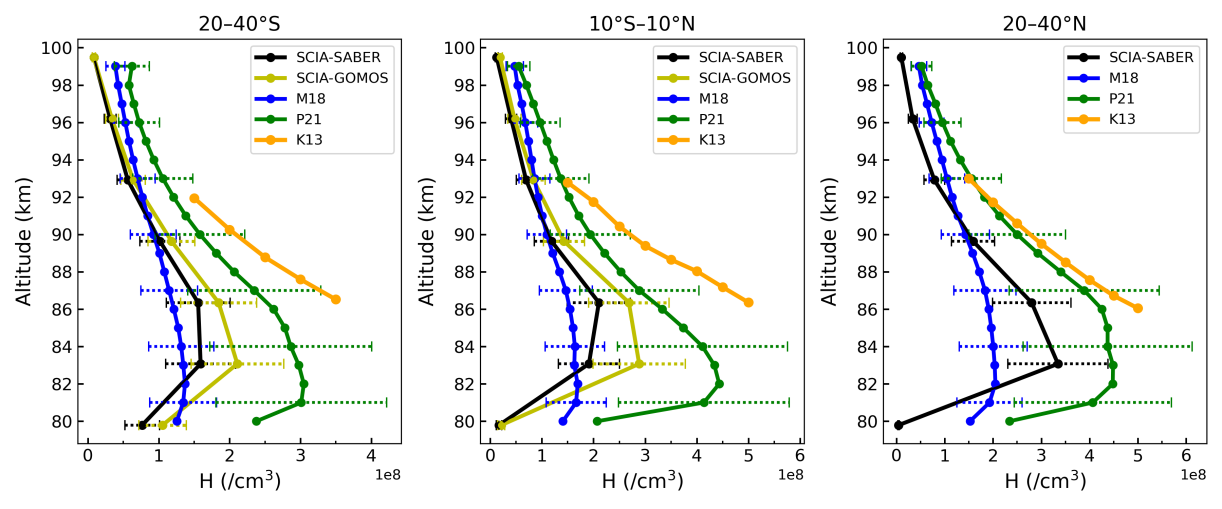

图1:不同氢原子数据产品的剖面对比结果(黑色和黄色为本研究反演结果)

研究结果揭示了夜间氢原子在中低纬地区的时空分布特征,在82–87 km高度范围内,原子氢浓度达到峰值,数密度为 。与目前国际上其它氢原子数据产品(如基于SABER卫星观测反演的数据)进行系统性比对后发现,不同数据集在峰值高度上的差异可达30%–50%(图1)。本研究首次对这些差异的成因进行了系统探讨,结果表明,它们主要源于反演过程中模型和参数选取的差异,以及不同仪器观测的系统偏差。

。与目前国际上其它氢原子数据产品(如基于SABER卫星观测反演的数据)进行系统性比对后发现,不同数据集在峰值高度上的差异可达30%–50%(图1)。本研究首次对这些差异的成因进行了系统探讨,结果表明,它们主要源于反演过程中模型和参数选取的差异,以及不同仪器观测的系统偏差。

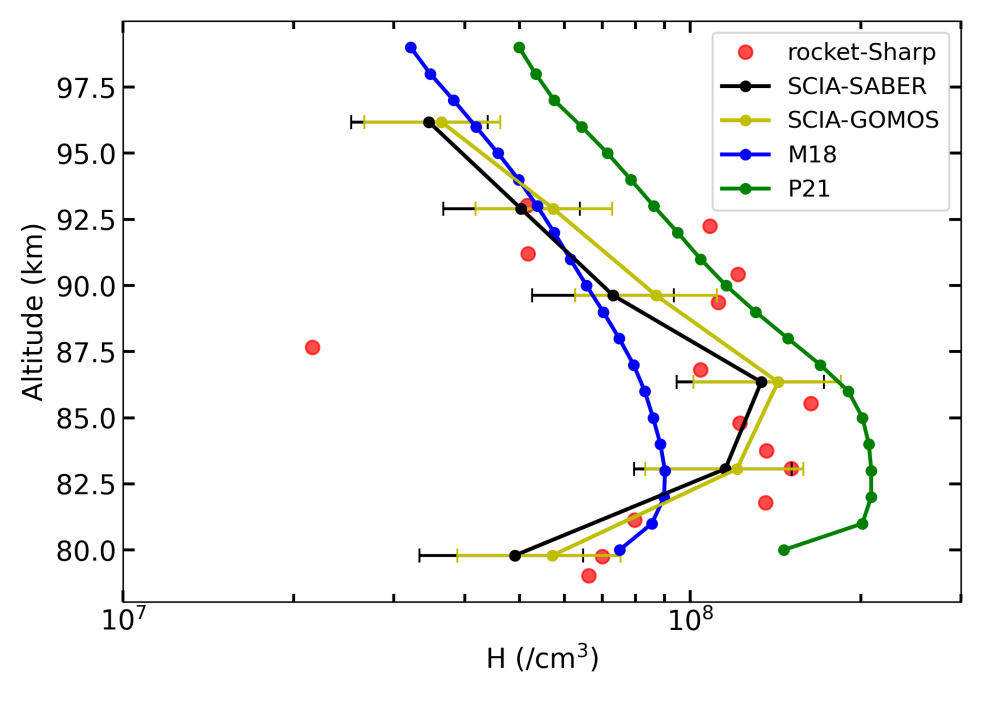

图2:夜间氢原子浓度与火箭原位观测的对比结果(黑色和黄色为本研究反演结果,红色代表火箭原位测量结果)

为了检验新数据产品的准确性,研究团队将其与目前唯一的火箭原位探测数据进行了对比。结果显示,本研究反演的数据集与火箭原位H原子探测结果具有更好的一致性,偏差大多在20%以内(图2),为后续氢原子研究提供了重要参考。

该项工作以“Nighttime Atomic Hydrogen Abundance Retrieved From SCIAMACHY Hydroxyl Airglow Measurements in the Mesopause Region”为题发表在国际地球物理学期刊《Geophysical Research Letters》上。论文第一作者为中国科学院国家空间科学中心的博士生吴晓林,通讯作者为朱亚军研究员,合作者包括徐寄遥研究员,以及美国国家大气研究中心(NCAR)的Anne K. Smith研究员和德国于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)的Martin Kaufmann教授。研究工作得到了中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划,国家自然科学基金,子午工程等项目的联合资助。

论文链接: https://doi.org/10.1029/2025GL116311

(供稿:天气室)