地磁暴引起的空间环境扰动是影响我国空间站精确轨道控制的关键因素。为了给空间站的轨道预测与调整提供更长的决策提前量,构建更精准可靠的人工智能(AI)3天地磁活动预报模型,成为空间天气领域的重要课题。

过去,AI模型虽能快速预报地磁指数,但多依赖L1点实测数据或太阳图像,缺乏日冕磁场信息;其“黑箱”特性也使预报员难以理解决策逻辑,“模型为何预报3天后发生磁暴?哪些因子主导了此次事件?”这些问题限制了AI模型在业务预报中的可信度与优化空间。如何提高预报精度,同时让模型“说清”预报依据,成为提升AI模型实用性的关键。

近日,中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室罗冰显研究员团队提出一种3天地磁Kp指数预报新模型。研究核心在于整合日冕大尺度结构信息提升AI模型预报准确性,并通过可解释AI算法“解码”模型决策逻辑,揭示其从数据中学习的关联是否符合已知物理规律。

研究选取势场源表面模型(PFSS)外推的日冕磁结构参数( 与

与 ),结合太阳193Å图像中冕洞的亮度与面积特征(Pch因子),用于反映高速、低速太阳风的源区特性;同时引入27天前Kp指数,提供重现型地磁暴的特征。经评估,基于上述特征构建的神经网络模型,在提前2-3天的Kp指数预报中,相关系数(CC)、AUROC指标均优于两个前沿的AI模型,以及一个经验模型,表明新模型在提前2-3天地磁活动预报任务中表现突出。

),结合太阳193Å图像中冕洞的亮度与面积特征(Pch因子),用于反映高速、低速太阳风的源区特性;同时引入27天前Kp指数,提供重现型地磁暴的特征。经评估,基于上述特征构建的神经网络模型,在提前2-3天的Kp指数预报中,相关系数(CC)、AUROC指标均优于两个前沿的AI模型,以及一个经验模型,表明新模型在提前2-3天地磁活动预报任务中表现突出。

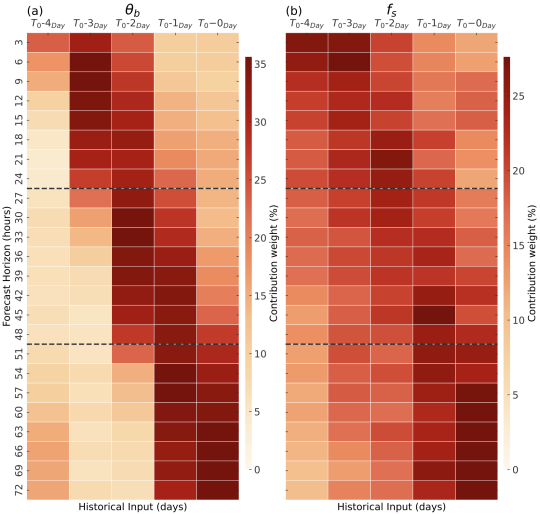

在团队前期的研究中,已将改进的积分梯度算法(Integrated Gradients, IG)应用于“解释”L1点实测数据中对Kp指数贡献最大的参数,最终结论与前人的理论研究一致,验证了算法的可靠性。该技术通过量化输入AI模型的参数对输出结果的贡献,明确不同因子对预报结果的影响权重。在本研究中,模型对 的权重分配集中于起报时间前2-4天,对应高速太阳风从日冕到近地空间的传播时间;对

的权重分配集中于起报时间前2-4天,对应高速太阳风从日冕到近地空间的传播时间;对 则达到6天,与低速太阳风更长的传播时间匹配。这表明,AI从数据中学习的规律与高速太阳风“追赶”低速太阳风形成流相互作用区(SIR)的物理过程高度吻合(图1)。

则达到6天,与低速太阳风更长的传播时间匹配。这表明,AI从数据中学习的规律与高速太阳风“追赶”低速太阳风形成流相互作用区(SIR)的物理过程高度吻合(图1)。

图1 利用IG计算得到AI模型中 与

与 参数的权重热力图

参数的权重热力图

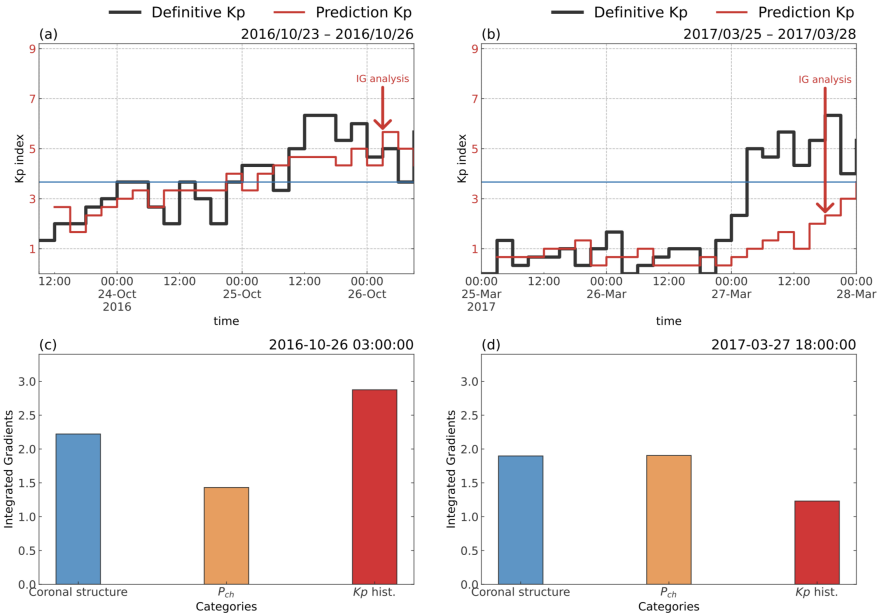

可解释AI算法不仅验证了模型决策的可靠性,更为优化模型与辅助预报提供了新路径。如图2所示,IG分析显示,模型在预报某些事件时表现不佳,可能源于对历史Kp指数的权重分配不足。这提示研究人员,通过增强历史Kp指数的特征提取,有望进一步提升重现型地磁暴的预报能力。此外,当AI预报某次地磁暴时,预报员可通过IG权重图快速定位关键先兆因子,并结合专业知识验证预报合理性,避免对AI预报结果的盲目依赖。

图2 利用IG分解两次地磁暴事件(左列:预报成功案例;右列:预报失败案例)中不同输入参数的贡献

该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、中国博士后面上基金、空间科学中心“攀登计划”等项目的资助。相关论文已发表于国际SCI期刊Space Weather以及空间科学学报,第一作者为空间中心特别研究助理王听雨,通讯作者为罗冰显研究员。审稿人评价“The paper is interesting and timely, as it tackles the topic of direct Sun-to-Earth data-driven forecast of the geomagnetic activity, which is indeed a rather novel approach, requiring more in-depth studies.”

文章链接:

Wang, T., Luo, B.*, Wang, J., Ao, X., Shi, L., Zhong, Q., & Liu, S. (2025). Forecasting of the Geomagnetic Activity for the Next 3 Days Utilizing Neural Networks Based on Parameters Related to Large-Scale Structures of the Solar Corona. Space Weather, 23(2), e2024SW004090. https://doi.org/10.1029/2024SW004090

王听雨, 罗冰显*, 陈艳红, 石育榕, 王晶晶, & 刘四清. (2024). 基于神经网络的未来3天Kp指数预报建模与可解释AI应用. 空间科学学报, 44(3), 437–445. https://doi.org/10.11728/cjss2024.03.2023-0107

(供稿:天气室)